Als das Kind, Kind war…

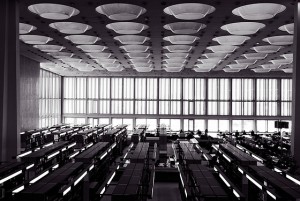

Homero senta-se, cansado, após ter subido uns poucos degraus. Os anjos passam por ele, ignorando-o. Colocam-se estrategicamente nas mesas ocupadas. Abraçam ao de leve os leitores. Outros encostam-se à balaustrada inclinando o pescoço. Algo se prepara. Candeeiros de latão repetem uma luz amarela. A imagem ampla sobe até aos altos tetos da estrutura. Ouve-se um murmúrio crescente. Começa a cena da Biblioteca.

Estudiosos de várias nacionalidades concentram-se, em silêncio, absorvidos pela leitura. Mas nós e os anjos ouvimos o marulhar incessante. Uma mescla de vozes – as vozes interiores dos leitores em silêncio na biblioteca de Berlin – expõe de forma invertida o silêncio da leitura que é hoje apanágio de qualquer biblioteca. Nem sempre foi assim: na Alta Idade Média blocos murmurantes envolviam os letrados, desfiando longos textos de memória. Hoje, fragmentos manuscritos asseguram essa construção histórica – só os anjos sabem efetivamente o que se passava nas salas dos escribas.

PLAY: Jürgen Knieper. 1987. Die Kathedrale der Bücher. Banda sonora para o filme Der Himmel Über Berlin / Wings of Desire de Wim Wenders:

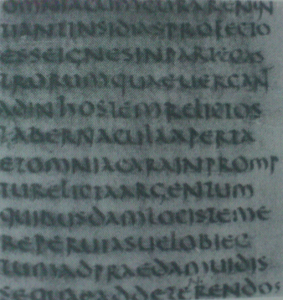

O texto na antiguidade greco-romana e até posterior ao século VII formava uma linha contínua de letras – scriptura continua -, sem qualquer separação em palavras ou frases; o método para destrinçar essa corrente textual e descortinar – não necessariamente o seu significado, mas a sua estrutura – era a voz. Todavia, se por um lado a leitura clarificava formalmente a linha infinita de signos, por outro era hermeneuticamente cega – e cada um de nós o pode comprovar: lendo um texto em voz alta, chega um momento em que temos de parar, rebobinar e pensar, mas em não cessando a leitura, torna-se mecânica, oca, apenas um corpo a falar.

A voz cava cava, coeva na escrita e na leitura, alimentando raias de não-correspondência entre um olho raiado e o texto arado. O ofício do texto medieval é, in extremis, a cerimónia de um texto ausente que os obreiros se esforçam por recuperar, transformar, perpetuar. A poesia sonora leva tal acto ao extremo: in extremis, do texto ausente remanesce a espuma de significado enrolado nas ondas sonoras. In extremis, a própria voz estará ausente.

Assoma a equidistância entre gota de tinta, voz e o seu eco (eco, cf. análise de DOLAR: 2006: 49). Superfícies partilhadas – em cicatriz – de processos (in)distintos aglutinados na memória. Na verdade, não parece ser nem lugar da escrita nem da leitura; desses dois cais – um cais terreno à beira lago, e outro cais aéreo, brumoso – nenhum parece mais seguro que saliva ou hálito. Esse lugar é o da voz, como muitos escrevem; mas a justaposição ou relação intrínseca da voz com a escrita não se esgota num signo. Se, na poesia sonora, voz não é necessariamente signo, torna-se paradoxal que a aproximação da voz à escrita seja o seu distanciamento da escrita.

Ser-nos-á difícil imaginar, mas, a avaliar pelos medievalistas, até aí, as duas atividades trilhavam meios distintos: havia o copista que copiava, e o leitor que lia. Um dado a ter em conta é que na época pululava a mão de obra letrada barata ou escrava (embora tal facto, à luz das condições atuais, cause cada vez menos estranheza); para além disso, a quantidade dos textos veiculados seria ainda proporcionalmente reduzida.

Outra ideia a desfazer é o mito do silêncio: as salas onde manejavam os manuscritos seriam provavelmente locais algo barulhentos ou, pelo menos, em murmúrio ad aeternum, numa ladainha constante, pois a voz era essencial à perceção semântica da escrita. O facto é que os nossos predecessores não podiam de outra maneira. Tudo era oral(mente) mnemónico.

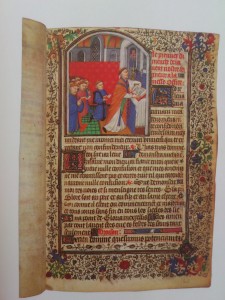

Aquela imagem do escriba ou copista a transcrever concentrada e silenciosamente um manuscrito foi-se cristalizando nas pinturas do século treze e catorze, apesar de a oralidade acompanhar ainda e sempre todos os processos quotidianos. O silêncio da leitura embrenhada – quase em hipnose (hypnos) (cf. KITTLER: 1990) – é algo relativamente recente.

Curiosamente, coincidência ou não, Steve McCaffery – homem da poesia sonora, precisamente – aponta num dos capítulos do seu livro Prior to Meaning: The Protosemantic and Poetics (2001) o pesado legado da metafísica e da noção derridiana de uma escrita como na origem de qualquer articulação vocal, ou, ao contrário, na voz como sombra ou reflexo de uma ante-escrita já inscrita no âmago do nosso corpo. McCaffery relembra que nos esquecemos de todo um legado de uma época em que a voz – a repetição vocal associada a potentes mecanismos mnemónicos – era essencial, senão o momento mais importante da transmissão e absorção de significado.

E este é o meu bilhete para a poesia sonora, lá onde o foco é físico, tentando anular o metafísico, esquivar-se ao poder visual da letra e à sua projeção conceptual como transporte para território diáfano, à subjugação da voz a um texto.

“Grammatological evidence from this period [from Plato and Aristotle through Rousseau to Saussure and Lévi-Strauss] seriously compromises Derrida’s historic focal points of logocentrism, for the Middle Ages is essentially a memorial culture in which epistemic profit derives from a third modality distinct from speech and writing: that of memory.” (McCAFFERY: 2001: 107, meu sublinhado)

Estes dois processos exteriores ou exteriorizáveis (escrita e leitura) não seriam possíveis sem um terceiro elemento, a rede de apoio aglutinadora: a memória.

Space between words: the origins of silent reading (1997), de Paul Saenger, em investigação detalhada de diversos manuscritos e das suas formas de anotação e cópia entre os séculos VII e XIII, apresenta o processo de transformação da linha de escrita contínua em escrita separada, e as importantes consequências – desde o método de ensino à distribuição e difusão dos textos, dos seus layout às questões de autoria.

Saenger retrata o caminho gradual do espaçamento da escrita. Seria lógico assumir que uma é subsequente da outra, ou seja, que uma corrente de texto contínuo se iria gradualmente espaçando, articulando, etc..

Mas não. Já no século II os Romanos aplicavam sinais articulatórios ou pontuação que claramente interrompiam palavras ou frases, ainda que nem sempre numa lógica sintáctica. Diz Saenger, aliás, que a scriptura continua só foi possível no processo de adaptação/ assimilação do alfabeto fenício – cerca do século VIII -, quando os gregos adicionaram signos para as vogais, elementos essenciais na perceção das sílabas… Na leitura oral, não era essencial ao leitor a distinção das palavras, mas a distinção das sílabas na corrente ininterrupta das letras. “Após a introdução das vogais”, que permitia a perceção das sílabas – mais importante que as palavras destacadas -, não se considerava necessária a separação, uma vez que as vogais permitiam controlar níveis de ambiguidade (Saenger 1997: 9). Efetivamente, os gregos haviam desenvolvido processos de pesquisa bastante sofisticados, adaptados ao texto contínuo (scroll). E os antigos não estavam propriamente interessados numa leitura veloz dos textos, estando bastante seguros das suas vantagens. Saenger enumera-as:

“Tese [advantages] include the effective retrieval of information in reference consultation, the ability to read with minimum difficulty a great many technical, logical, and scientific texts, and the greater diffusion of literacy throughout all social strata of the population. We know that the reading habits of the ancient world, which were profoundly oral and rhetorical by physiological necessity as well as by taste, were focused on a limited and intensely scrutinized canon of literature.” (SAENGER: 1997: 11)

Para além de que, como é defendido alguns séculos mais tarde, na leitura e interpretação dos textos bíblicos, a leitura rápida era antagónica à lentidão necessária à perceção e ruminação devota da palavra divina.

Ondulação contínua da letra que pode ser transposta do rolo de pergaminho para o cilindro onde se inscreveram as primeiras vibrações sonoras e para o rolo onde uma linha de código corre ininterrupta (em unidades discretas que se desenrolam continuamente) e incompreensível, apenas legível por uma máquina. Eis de novo, agora de outra forma, nova separação entre escrita e leitura.

Diferentes espacializações obrigam a outras extrações hermenêuticas e, helàs, à admissão da sua ausência nas sucessivas avant-gardes de todas as gerações (com a ressalva de que dos tempos antigos não ficam anotadas as pequenas convulsões, apenas os resultados e assimilações ou contra-ordenações legislativas), como nas várias tentativas de estranhamento da linguagem, levando-a a novas fronteiras quer formais, no domínio das medidas e posicionamentos das letras na página, quer semânticos, na procura de um “grau zero da linguagem”, do quadrado branco em tela branca, do poema-grito ou do poema-mudo ou poema-gesto, seja na oposição social aos comportamentos (pre)dominantes. Claro que as explosões de protesto se ouvem sempre mais estrondosas.

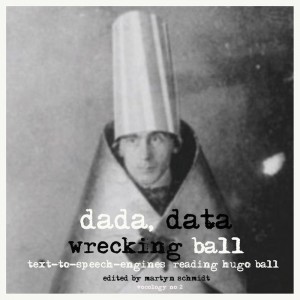

Nos diários de Hugo Ball – fugindo ao tempo – encontramos (23/06/1916) “o ritmo arrastado dos Elefantes” e a “cadência antiga de uma lamentação sacerdotal”. E na entrada de 30 de Março de 2016, a propósito do poema simultâneo de Huelsenbeck, Janco e Tzara:

“O poema simultâneo trata do valor da voz. O órgão humano representa a alma, a individualidade na sua odisseia entre os companheiros demoníacos. Os ruídos formam o fundo: o inarticulado, o fatal, o decisivo. O poema quer pôr em evidência o desaparecimento do homem no processo mecânico.” (BALL: 1916)

Como ouviremos no próximo exemplo, o fundo é a superfície, num golpe de inversão que vira a voz do avesso e expõe a desarticulação de uma voz que faz por ser humana, juntando estilhaços da passagem da bola dada-demolidora de Martyn Schmidt. Fatal porque na recriação imperfeita da sobrevivência de uma voz humana encontra os ouvidos insensíveis de um ouvido humano às exortações de um software-boneco votado à exumação. Decisiva é a nova linha de dada-destruição:

This is Dada data.

This dada is a wrecking ball.

This is wrecking Ball.

This is Hugo as a wrecking ball.

This is data wrecking.

So, come to the ball!

»Totenklage«

ombula

take

bitdli

solunkola

tabla tokta tokta takabla

taka tak

Babula m’balam

tak tru – ü

wo – um

biba bimbel

o kla o auwa

kla o auwa

la – auma

o kla o ü

la o auma

klinga – o – e – auwa

ome o-auwa

klinga inga M ao – Auwa

omba dij omuff pomo – auwa

tru-ü

tro-u-ü o-a-o-ü

mo-auwa

gomun guma zangaga gago blagaga

szagaglugi m ba-o-auma

szaga szago

szaga la m’blama

bschigi bschigo

bschigi bschigi

bschiggo bschiggo

goggo goggo

ogoggo

a-o –auma

Acrescentemos-lhe um loop.

Se McLuhan em 1967 nas suas Verbi voco visual explorations constatava a proximidade entre o gaguejo – em staccato – da máquina de escrever e o balbucio diário da fala, do discurso oral: THE TYPIST YATTERS TO THE SCRIPT, agora podemos deixar um programa a correr ad aeternum e admirar a repetição quase glítchica de um novo fantasma maquínico da linguagem. Cinquenta anos depois, é o script que através de uma máquina nos fala incessantemente.

PLAY: Martyn Schmidt & Atemwerft. 2015. eSpeak featuring Hugo Ball – »Totenklage« (I) read by eSpeak (German/Deutsch).

A propósito da leitura:

SAENGER, Paul Henry. 1997. Space between words: the origins of silent reading. Figurae. Stanford, Calif: Stanford University Press.

Outras referências:

DOLAR, Mladen. 2006. A voice and nothing more. Short circuits. Cambridge, Mass: MIT Press.

McCAFFERY, Steve. 2001. Prior to meaning: the protosemantic and poetics. Avant-garde & modernism studies. Evanston, Ill: Northwestern University Press.

MCLUHAN, Marshall. 1967. Verbi voco visual explorations. New York: Something Else Press.

Em escuta:

Martyn Schmidt & Atemwerft. 2015. Totenklage (II) read by eSpeak Hedda Microsoft. Álbum: Vocology #02: »Dada Data Wrecking Ball«. Hörbrot Studio Augsburg, October/November 2014. https://atemwerft.bandcamp.com/album/vocology-02-dada-data-wrecking-ball

Reflexão no âmbito do Colóquio Mundos & Fundos na Casa das Caldeiras, dia 27 de outubro de 2017. Coordenação dos Professores José Abreu e Paulo Estudante. Co-organização de Ana Nistal e Helder Sousa. (mais info sobre o programa e sobre o curso)

Obrigado pelo convite!!